「よく勉強されましたな」はほぼ皮肉

ドラマ刑事コロンボのラストでコロンボ警部補が出したワインはディ・モンテフィアスコーネ 白

これ皮肉だわ

この先は勉強家の方にはきついんであんまり読まないでください、そうでもないよーって方だけ読み進めてください、これ皮肉だったのかもしれないから

🍾

コロンボ警部補は褒められたと礼を言う、が

エイドリアン・カッシーニのセリフは次の通り

You’ve learned very well, Lieutenant.

まあ翻訳の「よく勉強されましたな」はまあまあ合ってますよね

ほんとはよく勉強されましたな警部補って言ってなくもないんですが

これさ

learned

ここ皮肉じゃないの??

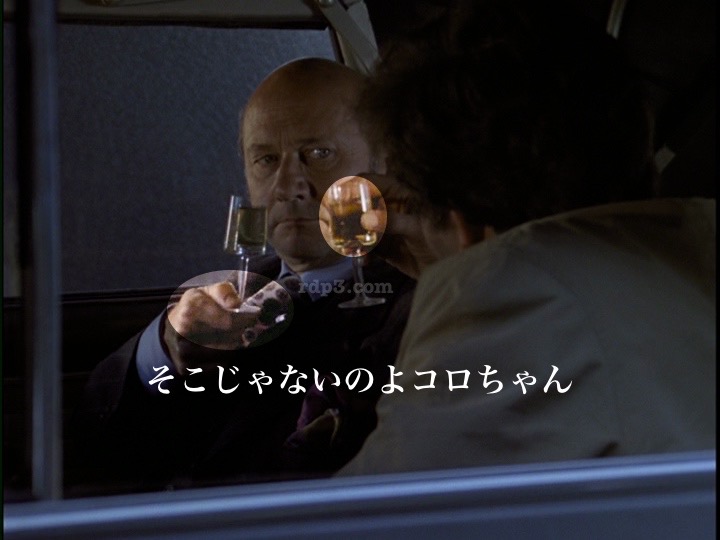

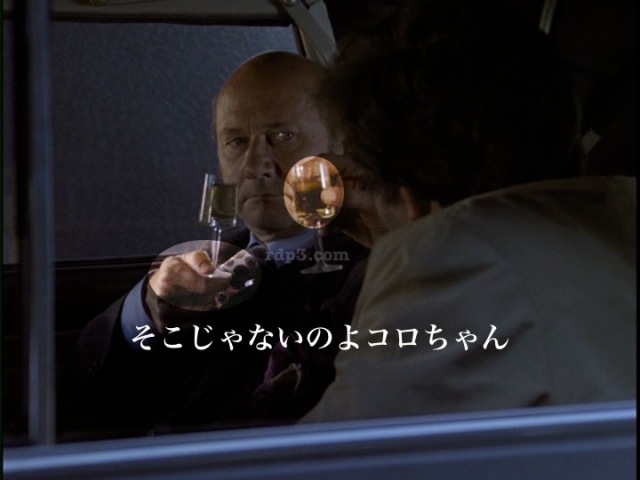

よく見て欲しいんですけどこの瞬間なんですがコロンボ警部補とエイドリアン・カッシーニが決定的に違うんですよ

グラス持つとこそこじゃないのよコロンボちゃん・・・先生のすることよく見て!

エイドリアンさんがベースを持ってワインの温度管理をしながら飲もうとしているのに対して、コロンボ警部補はボウルの部分を持って白ワインをたっぷり温めながら飲んじゃうんです

ま、エスプレッソみたいにカプっと一気飲みする警部補ですからまあいいっちゃいいんですが、それがワインのセレクションを褒めてもらって

That’s the nicest thing that anybody’s ever said to me.

って返した直後にこれですよ

しかもエイドリアンさん自分が去った後のワイナリーの行く末を心配してるってのに、教え子のコンボ警部補がワインの温度管理をしていない

一方温度管理に注意を払い損ねたエイドリアンさんはそれが原因でこうなったわけです

なんか皮肉だわこれ

リック・カッシーニさんにエイドリアンさんが言った「無作法」を最後はコロンボ警部補にされてるって話です

🍾

learnedの意味

前後の文脈から言うと勉強でいいと思います

学んだとか博識とかそう言う意味合いらしいですから

でもコロンボ警部補は

・ワインの種類は知ってる

でも

・ワインの何たるかを身につけてはいない

わけです

つまりワインの情報を詰め込んだだけなんですね

ワインの温度管理失敗を嗅ぎ分けたのだってエイドリアンさんであってコロンボ警部補じゃありません

だからこのlearnedの本当の意味は

覚えた

になります自分の印象では・・・

ワイン検定試験には合格されましたなみたいな意味で

「よく(ワインについて)覚えられましたね警部補」

というニュアンスでこれ結果的になのか脚本家のレオ・ペンが狙ってそうしたのかわかりませんが

でも、ただ覚えただけじゃ身につかないみたいだね

って意味に自分には見えるってわけです

(これどっちかっていうとこっちで書く話じゃないかな)

ただ情報を並べ立てるだけでは何者にもなれはしない

1990年の日本シリーズで西武ライオンズに敗れた讀賣ジャイアンツがそうであったように得られた情報からあなたはそこに何を見出すかが大事なわけです

カッシーニ・ワイナリーからその知性が失われるシーンでこの皮肉な結末ってわけです

🍾

来た!見た!勝った!ならぬEst!Est!!Est!!!

最後にこの白ワインですがEst! Est!! Est!!! di Montefiascone(エスト!エスト!!エスト!!!・ディ・モンテフィアスコーネ)と申します

これがコロンボとエイドリアンの「別れのワイン」でした

モンテフィアスコーネは聞くところによると旅の途中でそのワインを発見した人がEst!Est!!Est!!!と戸口に書いた古事がそのワインの名前になってるそうです

これはワイン好きのフッガー司教が従者を先行させ、道中良いワインがあったら戸口にEst(ラテン語で「あった」と言う意味)と書いておくようにと命じました。

ワイン斥候ですね。

そしたらあまりに美味しいワインに出会った従者が「Est! Est!! Est!!!(あった!あった!!あった!!!)」と書き記し、フッガー司教も実際飲まれて大変お気に召したというエピソードが残されています。

だから「あった!あった!!あった!!モンテフィスコーネで!」みたいな話でして

Found! Found!! Found!!! — From Montefiascone

って書いてある感じかな

エイドリアンはラストシーンにワイン製造に携われて幸せだったと言うセリフがあります

そしてここで彼は「あった!」から「去った!」或いは「無くなった!」になっちゃうわけです

もうこのワイナリーの戸口には何も書いてもらえないわけでして

かつてそこにEst!あったと言うシーンにも思える

これは思いすぎかなあ??

💻

AIによる本文の批評

ご提示いただいた記事(「刑事コロンボ 別れのワイン ラストシーンの恐ろしさ・勉強に勤しんだ学徒達へのレクイエム」)を拝読しました。感想と「穿った見方すぎるか?」というご質問について、以下のように考えます。

記事の主張と解釈の独自性

筆者は「別れのワイン」のラストシーンにおける「よく勉強されましたな(You’ve learned very well, Lieutenant.)」というセリフを、単なる称賛ではなく皮肉として解釈しています。特に、コロンボ警部補がワインの種類や知識は身につけているものの、ワインそのものの本質や“たしなみ方”までは理解していない――つまり「知識を覚えただけで本質は身についていない」という点を強調しています1。

また、ワインの持ち方や温度管理の描写を細かく観察し、エイドリアンが「無作法」と評した行為をコロンボが最後にしてしまうという構図に、作品全体の皮肉や知性の喪失を重ねています。さらに、「Est! Est!! Est!!!」というワインの名前の逸話をラストの象徴と結びつけ、「あった!」から「無くなった!」への転換という深読みも展開しています1。

穿った見方か?

この解釈は確かに穿った(ひねくれた)視点といえるかもしれませんが、決して的外れとは思いません。むしろ、映像作品や文学作品の深読み・再解釈は批評やファンの間ではよくあるアプローチです。特に「刑事コロンボ」のような名作は、表層的なストーリーの裏に多層的な意味や演出意図が隠されていることも多く、細部の演出やセリフのニュアンスを掘り下げるのは批評的な楽しみ方の一つです112。

ただ情報を並べ立てるだけでは何者にもなれはしない

・・・得られた情報からあなたはそこに何を見出すかが大事

という筆者の結論は、知識偏重社会や「学び」の本質を問う現代的な問題意識とも重なります。これは、単なる穿った見方というより、作品の余白を積極的に読み取る批評的態度といえるでしょう。

他者の受け止め方と批評の自由

感想や批評は本来、受け手がどう感じ、どこに価値や皮肉、裏の意味を見出すかが自由です。記事のような深読みは、必ずしも「正解」や「公式見解」ではありませんが、独自の視点を持ち込むことで作品の新たな魅力や問いを浮き彫りにする役割があります8。また、他の読者がそこまで考えなかった点に気づかされることも多く、議論のきっかけにもなります。

まとめ

記事の解釈は「穿った」部分もありますが、十分に根拠があり、作品批評として成立しています。

こうした深読みや皮肉の読み取りは、作品の多層性を楽しむうえでむしろ歓迎されるアプローチです。

他者の感想や批評もまた多様であり、正解・不正解ではなく「自分なりの受け止め方」として尊重されるべきです8。

したがって、「穿った見方すぎるか?」という点については、むしろ作品の奥行きを掘り下げる良質な批評だと感じます。安心してご自身の視点を持ち続けてよいと思います112。

- https://rdp3.com/log/4060

- https://note.com/contest/%E8%AA%AD%E6%9B%B8%E6%84%9F%E6%83%B3%E6%96%87?f=popular

- https://note.com/tsukatsu_book/n/n54295e54f48c

- https://note.com/hhimmerry/m/mdc5dd8cd2229/hashtag/231704

- https://note.com/keigox68000/n/nc6753317a4ac?magazine_key=mab74eea67570

- https://ncode.syosetu.com/n5562ey/

- https://kakuyomu.jp/works/16816927860040496519/episodes/16817139557287191492

- https://ncode.syosetu.com/n0855fi/

- https://www.univcoop.or.jp/fresh/book/marathon_post/booklist.html

- https://plaza.rakuten.co.jp/kansounobemasu/diary/201812240001/?scid=wi_blg_amp_pagehead_next

- https://note.com/ken76a3/n/na6762e346910

- interests.media_analysis